-

- 2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

1990

- フクシャの花穂です

- 2013年8月22日(木)

今年のフクシャの花穂です。ロケットみたいな形でしょう。フクシャは、インド辺りの原産でジンジャーの仲間だって。だとすればゲットウ[月桃]などと同じですね。葉っぱもそっくりです。(J・M)

〈下の写真が昨年のフクシャの花です。夕方には匂い立ちます。〉

- ⑬懺悔(さんげ)の大事 (1)

- 2013年8月21日(水)

―改良と成長の基(もとい)・精神の若々しさの証明―

○懺悔こそ信行生活の基本精神

この「新役中入門」も今回で第13回目、初回を含めて二度目の新年を迎えました。

新しい年を迎えるにあたっては、昨年一年をふり返り、それを総括して自(みずか)らを反省し、改良すべきことは改良して、新しい出発をさせていただきたいものです。

ご信心の上で、この「深い反省と改良」にあたる言葉が「懺悔(さんげ)」です。そしてこの懺悔こそ、み仏の教えを受け、堕獄(だごく)の定業(じょうごう)を能転(のうてん)し、現当二世(げんとうにせ)〈現世[げんぜ]と当来世[とうらいせ]〉の大願の成就を期して信行に励もうとする私共佛立教講が、常に忘れてはならない信行生活の基本精神なのです。

実は『妙講一座(みょうこういちざ)』全体を一貫し、通底(つうてい)する精神も他ならぬ「懺悔」の心です。

○『妙講一座』を一貫・通底する懺悔の心

『妙講一座』(本門佛立妙講一座)の各御文についての講義・解説の書は、既に多くの先師・先輩方が立派なものを著しておられますから、それらのご著作を参照していただけばいいのですが、極く極く概略だけ申しあげておきたいと存じます。

まず『妙講一座』は「五悔(ごげ)」から構成されています。五悔というのは「懺悔」「勧請(かんじょう)」「回向(えこう)」「随喜(ずいき)」「発願(ほつがん)」の五つを指す用語です。

御文(ごもん)の配当は次のようになります。

①「懺悔」段……「無始已来(むしいらい)」の御文②「勧請」段……「如来滅後(にょらいめつご)」から「南無当門勧請(なむとうもんかんじょう) の列祖(れっそ)」までの御文

③「回向」段……「願(ねがわ)くは受持口唱(じゅじくしょう)し奉る本地本法(ほんじほんぽう)の功力(くりき)を以て」の御文

④「随喜」段……「あゝ有難やまれに人身(にんしん)を得(え)適(たまたま)仏法にあへり」の 御文

⑤「発願」段……「願くは生々世々(しょうじょうせせ)」の御文

右の各段の御文は、もちろん各々に大変深い意味内容がこめられていますから、不用意に概説しまとめることは大変勿体(もったい)ないことだとは存じますが、ここでは敢えて、全体的な理解のための総括的な把握を試みておきたいと存じます。

「懺悔」の段の「無始已来」の御文は「惣(総・そう)懺悔文」とも申します。過去久遠(かこくおん)の昔から今日(こんにち)まで、真実の大法たる上行所伝本因下種の御題目を信じてお唱えすることができず、妙法に背(そむ)き罪障を重ねてきたことを深くおわびし、今からその罪障を消滅し、成仏の果報をいただくまで(今身[こんじん]より仏身[ぶっしん]に至[いたる]まで)決して離さず受持(じゅじ)申しあげる(持奉[たもちたてまつ]る)旨、懺悔改良と妙法受持をお誓いする御文です。

この懺悔の心でそれまで背を向けてきた御本尊たる御題目、その御題目を伝えご弘通くださった蓮隆両祖をはじめとする門流(もんりゅう)の先師先聖(せんしせんしょう)方に帰依(きえ)して、感謝の心でお呼び申しあげ、請(こ)い願うのが「如来滅後」の御文以下の「勧請」段の御文です。そうして次の「回向」段は、今日までは凡夫(ぼんぶ)の欲を中心とし、自分本位・自己中心の心であったことを反省し、他の人(過去・現在・未来の一切衆生)にも妙法の経力で幸せになってもらいたいという利他(りた)の思い・菩薩の心で臨みたいという心になる。回向というのは「回転趣向(えてんしゅこう)」を縮めた語で、自分の方向にばかり利得(りとく)〈功徳[くどく]・得益[とくやく]〉を向かわしめようとしてきたその方向を回(めぐ)らせ転じて他に趣(おもむ)き向かわしめる意ですから、本来の回向は必ずしも亡き精霊(しょうりょう)〈過去の衆生〉に対するものと限られるものではありません。

現在生きている人々や未来に生まれてくる人々に対する回向ということも当然あるわけで、その意味では「回向の心」はそのまま「菩薩の心」「利他の心」とも申せるわけです。これは世法(せほう)の上でも当てはまることで、例えば地球上に今ある資源を現在の私達だけのものだとして消費してしまったり、空気や水や環境を汚してしまったりすれば、それは未来の人々の幸せを奪ってしまうことになります。これは回向の心に反する行為だとも申せます。回向というのは、要は「自分へ、自分へ」という心から「他の人にも、みんなにも」という心にかわることです。「共々に幸せになれるように」と願う心が回向の心で、そうすると却(かえ)って自分も本当の幸せに近づくことができるのです。それを妙法の絶大な経力でさせていただきたいと、従来の自己中心の心への反省・懺悔の思いを持って言上させていただくのが回向段の御文なのです。

「随喜」段の「あゝ有難や」の御文は、従来自己中心で自利の欲が強く、しかも求めても得られず、思い通りにならない生活のなかで、不足や不満の念が強く、喜びや感謝の心から遠ざかっていた凡夫が、前の回向段の心のごとく利他の心、菩薩の心を持ち、次いで「こんな三毒強盛(さんどくごうじょう)の凡夫である私も、思えばこうして生まれ難い人間に生を受け、さらにお出値(であ)いし難い真実の大法にお出値いし、信者となることができて、もったいなくも真(まこと)の仏子(ぶっし)〈是真仏子[ぜしんぶっし]〉とまでいわれ、絶大な経力・仏力によって成仏の大果報にあずかることができるとは何と有難いことか」と深い喜びを表明させていただく御文です。そしてこの随喜段に続くのが「発願(ほつがん)」段の「願くは生々世々」の御文で、これは前の随喜段で表白した深く大きな喜び、人間としての根源的な喜びの中で、ついには「今生(こんじょう)のみならず、生まれかわっても、また生まれかわっても、きっとまた必ずこの御法をいただき、菩薩行にいそしみ、一切衆生を済度させていただきたい。きっとそうさせていただきます」と、菩薩の大願、いわゆる四弘誓願の中でも第一の惣願である「衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)」〈衆生は無辺なれども誓って度[ど]せんことを願う〉の願を発(おこ)し、発誓(ほっせい)する一段です。

○五悔の御文は「凡夫が菩薩へと生まれかわってゆく姿」

こうして五悔の御文のお心を順次拝見していくと、それは一人の妙法不信・三毒強盛の荒凡夫が、妙法にお出値いし、それまでの妙法への違背の誤りに気づき、それを懺悔して妙法の受持信唱をお誓いするところから始まり、それまで背を向けていた御題目・先師に帰依(きえ)申しあげ、利他の回向心を持ち、感謝と喜びの心たる深い随喜の思いを抱き、ついには生々世々の菩薩行までさせていただきたいと発願するまでになる。そこからは罪根甚重(ざいこんじんじゅう)・定業堕獄の末法の凡夫が御法にお出値いすることを通じて、本門法華経の菩薩・本化の菩薩・如来使へと成長し生まれかわっていく姿が彷彿(ほうふつ)としてくるのです。

そしてそのすべての過程を通底し、ずっと響いているのが懺悔の心なのです。『妙講一座』を拝読申しあげる際は、ただ御文を順次拝読するのみではなく、今申しあげたような御文の心を順次頂戴させていただき、その心で御題目の口唱へと進ませていただくことが大切なのです。

さらに言うなら、『妙講一座』の五悔の要文は、私共信者に「本当の信者はかくあれかし」という、信者に求められる本来あるべき姿、お手本をお示しくださっているのだとも申せます。『妙講一座』の五悔の御文全体を「凡夫から菩薩への生まれかわりの姿」として頂戴するのも、私共の理解を助ける上で有効な拝見の仕方ではないかと思うのです。

「懺悔」そのものの意味等については次回で申しあげたいと存じます。

*なお「五悔」の配列・順番は、天台法華宗(いわゆる天台宗)では①懺悔②勧請③随喜④回向⑤発願の順で、当宗とは回向と随喜の順番が入れかわっています。しかしこれも、「凡夫が菩薩へと成長し、生まれかわってゆく姿」としていただくと、当宗の③回向から④随喜へと進む方が自然です。人間の成長・発達の過程からみても、利他の回向の心がもとにあってこそ、自他のありかたを喜び感謝する心へと進むことができるからです。

- 今朝のウチのランチュウです^_^

- 2013年8月8日(木)

最初は、いわゆる新仔で、いわば鮒と同じ体色でしたが、だんだん変わってきて、今は、ニンジンのような淡いオレンジ色です。このまま色が揚がって、鮮やかな緋色になれば良いのだけれど…。(J・M)

〈下の写真が約40日前に撮影した新仔〉

- ウチの裏庭の風蘭です

- 2013年8月3日(土)

数年前に、次男の隆が、裏庭の柿の木に、ミズゴケと共に巻き付けて行ったのが、場所が気に入ったのか調子よく育っていて、今年は10を超える花芽を付けました。

福岡は、今年7月の平均気温が日本一だった由ですが、比較的マメに水遣りをしたのが良かったのかな?

夕方には匂いが強くなります。開導聖人が、「枯るなら枯よと思ひ捨たりし 庭の風蘭花さきにけり」と詠まれたのは、この時期だったのかな?

(J・M)〈下の写真は古代バス系の皇居蓮[こうきょれん]です。ウチのビオトープで咲きました。中型の紅色系。〉

- ⑫『妙講一座』の要文の正確な拝読を

- 2013年7月10日(水)

―導師の言上の練習も大切―

○お役中が導師を勤める際の留意点

清風寺教育部が初の「組長研修会」を開催したのが平成13年4月で、以来もう2年が経過しました。年間7回、2年で14回を1クールとし、1月から3月、8月と12月は休講ですが、他の月は原則17日の夜7時から8時半までの1時間半、予め決めたテーマに従ってテキストを作成・配布して講義や実践を行ってきたのです。今年は6月16日のみ日曜の午前中でしたが、他は皆平日の夜です。それでも最も多い時には300名を超える受講者が、平均でも200名前後の加行者(けぎょうしゃ)が毎回あったことは、開催者側にとっても大きな励みでした。因みに今年のテーマは次の通りでした。4月 「法燈相続について」

5月 「結縁・教化・育成について」

6月 「お給仕Ⅰ」(御宝前のお給仕)

7月 「口唱について」

9月 「御布施・諸有志について」

10月 「お給仕Ⅱ」(御講席・御講師の給仕)

11月「まとめ」

こうしたテーマに即しつつ、講義だけでなく、質疑応答の時間もできるだけ取り、またお助行や逮夜回向等の導師の勤め方の実践、御講席でのご披露の実践なども可能な範囲で実際にしてもらい、御尊像のお給仕の仕方などはお教務さんを御尊像に見立てて、お塵払いやおかとうのお給仕のさせていただき方も指導し、半紙の使い方などもテキストでの図面の他、新聞紙などで折り方を実演したのです。

また昨年も今年も加行者(けぎょうしゃ)のアンケートを取り、それも可能な点は活用・参考にしました。こうしたことを通じて講師側も随分と勉強になりました。特に改めて実感したことは、基本的・実践的な指導がいかに大切か、また講義にしても具体的なことや基本的なことを明瞭に教えることがいかに大切か、ということでした。

今月はそうしたことの一つとして、導師を勤める際の大切な留意点について、いくつか記しておきたいと存じます。

昨年の研修会において『お助行・回向・差定・言上文』(組長用)を作成・発行し、寺内の全組長等に無料で配布しました。内容は①お助行②逮夜回向③臨終のお看経(枕看経)④納棺⑤「収拾(取)舎利」の五種の差定・言上文(さじょう・ごんじょうぶん)で、その使用方法については「あとがき」に次のように記しました。

「この冊子は、清風寺教育部が中心となって実施した平成13年の『組長研修会』を通じ、研修加行者の要望などに基づいて作成・刊行されたものです。『妙講一座』等の要文(ようもん)は、各種の差定・言上文で重なるものもありますが、重複をいとわず掲載しています。これは不慣れなご信者が導師を勤める場合も想定したためです。

『言上文』や、おリンを入れる所は、導師によってある程度の異同があってもかまいません。最も大切なのは、心を込めて導師を勤めさせていただくことです。この冊子の差定・言上文を一つの基準として、各人が努力し、活用いただければ幸甚です」

要は、無始已来から無始已来まで頁を追ってそのまま拝読していけば一座のお助行やご回向ができるようになっており、リンを入れる位置も○印で示してあって、省略してもいいところもその旨記してあるのです。しかし、それでも実際には、不慣れな人にはそれなりの練習が当然必要です。ですから研修会での実践では、おリンはどの場所あたりに置いた方が勝手がいいか、息つぎはどうするか、木琴(もっきん)や拍子木(ひょうしぎ)はどう打つか、お供水(こうずい)はどういただくか、そんなことも導師をしながら、テキスト通り言上・拝読しながら教えたのです。

そこでまず第一に身に付ける必要を感じたのは『妙講一座』や『如説修行抄』の要文(ようもん)の文言(もんごん)をまずはとにかく正確に発音し、拝読することができるようになることです。大勢で拝読している時は、少々いい加減な読み方をしていてもあまり問題になりませんが、それだと自分が導師を勤める時にはちょっと困ったことになります。自信を持って声を出せませんし、誤っていることも他の人にわかってしまいます。

もしも自分が誤っているのにそれに無頓着に導師をしていれば、それを耳で聞いている他の参詣者に誤った拝読の仕方や読みを教えてしまうことにもなります。実際古くからのご信者・お役中で、導師にも慣れた方でさえ、よく聞いてみると随分いい加減な言上・拝読をなさっていることは意外に多いのです。それはやはり「聞き覚え」で不正確なものを覚えてしまい、そのまま今日まで疑問も持たずにきてしまったからではないかと存じます。決して細かなことにこだわるつもりも、いわゆる「重箱の隅をつつく」ような真似をするつもりもありませんが、試しに間違い易い所を次に挙げておきますので、念の為に自己診断をしてみてはいかがでしょうか。

◎如来滅後の御文・「仏既に過去にも滅せず未来にも生ぜず」

・「万民の大地(だいぢ〈じ〉)に処して雲閣月卿(うんかくげっけい)を」

◎標題(品題〈ほんだい〉)

・「方便品(ぼん)第二」「従地涌出品(じゅうじゆじゅっぽん)第十五」

・「普賢菩薩勧発品(かんぼっぽん)第二十八(廿八)」

◎如説修行抄第六段

・「自受法楽(じじゅほうらく)せん時」

・「受持(じゅじ)の者を擁護(おうご)し」

◎南無久遠の御文

・「十方分身(ふんじん) 三世(さんぜ)諸仏」

・「千世界(せんぜかい)」

・「大師先徳(だいしせんどく)」「蓮師大士(れんしだいじ)」

・「大梵天王(だいぼんでんのう)」「四大天王(てんのう)」

・「地神水神(じじんすいじん) 円宗(えんじゅう)守護」

・「天長地久(てんちょうじきゅう)」「恒受快楽(ごうじゅけらく)」

右の諸点、目をつむって自分の平生の読み方や無意識で習慣となっている発音と比較対校してみてください。もしも、一つも相違がなければ大したものだと存じます。私自身、以前は誤って発音していたところもあります。

それにつけても思うのですが、「看経(かんきん)」とはよく言ったものです。これは元来は経文をちゃんと看(み)て拝読する意ですから(当宗では御題目をお唱えすることを中心とする意ですが)。やはり、『妙講一座』や『修行抄』も、暗記していたとしても、できるだけ平生からきちんと御文を拝見しつつ正しく頂戴することが大切だということを改めて教えられます。なお『妙講一座』等も、現在宗内には各種出されておりますが、中には校正が正しくできていなくて誤字や誤ったルビの付されたものもあるようです。できれば宗務本庁から出された、あまり古いものでない折本の『妙講一座』を基本としていただきたいと存じます。ただそれでも「ぢ」「じ」の片名遣いは、新しい内閣告示には必ずしも準拠していません。しかしこれは歴史的な面もあり、ある程度は致し方ないのではないかと存じます。

清風寺教育部が刊行した前記『差定・言上文』に関していえば、引用の要文は宗門の刊本に準拠しつつ、「ぢ」「じ」等についてのみ現代片名遣いに改めています。さらに付記すれば、もしも本庁から出されている刊本を全文そのまま写して無断で刊行したりすれば、当然版権等に触れることとなります。『差定・言上文』は、その点、導師がそのまま言上・拝読できるよう「言上文」とあわせて出させていただいたものですので、何とかお許しいただけるのではないかと存じます。

- ⑪菩薩にこそ具(そな)わるみ仏のいのち

- 2013年6月20日(木)

―幹にこそある花の色―

○「妙法受持の凡夫(ぼんぶ)」即(そく)「本因妙(ほんにんみょう)の菩薩」とは

佛立宗の教えの精髄(せいずい)は、「末代悪世のおたがい凡夫がその身のままで即身成仏の果報をいただく方法は、久遠のみ仏が自ら明かされた成仏の因となる修行(これを本因妙の菩薩行という)をそのままにさせていただくことである。そしてそのためにこそ、み仏は法華経本門八品を説いて、自らが本因妙の菩薩として唱えられたのと全く同じ御題目を上行(じょうぎょう)菩薩に授けられた。だから凡夫が上行所伝の御題目を受持信唱させていただけば即身成仏ができる」ということです。

このことを少し別の角度から言いかえれば、菩薩行の中にこそ、凡夫がその身に頂くことのできるみ仏の果報【いのち】があるということでありましょう。

でもこのことは、なかなかすっとは理解し難いことではないでしょうか。ご信者の中にも、そうした方はあるのではないかと存じます。と申しますのは、元来が菩薩というのは、仏になること(成仏)を目ざして修行をしている段階の者を指すものであり、成仏を結果とすれば菩薩行は原因です。そして原因が結果を生むには、程度の差はあれ、通常は必ず時間の経過を要し、また「因の菩薩」と「果の仏」とは、例えば姿一つ取っても何らかの違いがあるのではないか(青虫やサナギと羽化した蝶のように)ということです。そして実は、これは小乗仏教以来、大乗仏教でさえ多くの方便・権教(ほうべん・ごんきょう)ではそう説かれていることが多いのです。

例えば「ジャータカ」(釈尊の前世物語)などでは「菩薩」といえば釈尊の前世の姿に限られています。ところが真実教である本門法華経の教えでは「『本因妙の菩薩』は『因の如来』であり、しかもそれがそのまま成仏をしている姿である。そして凡夫であっても本因妙の菩薩行をさせていただくときは、その身そのまま即身成仏をしている」と説かれ、さらには「凡夫が成仏をさせていただく方法は本因妙の菩薩行しかなく、他の教えは全て誤りだ」と教えられるのです。

いっそ方便・権教の如く、「凡夫が成仏するためには長い困難な修行が必要で、場合によっては何度も生まれ変わって修行しなければならない」(歴劫修行[りゃっこうしゅぎょう])とか、「死んで別の世界に往生[おうじょう](往[ゆ]き生[う]まれること)して初めて成仏できるのだ」(往生成仏)とか言われた方が、むしろ納得し易いのかもしれません。事実、念仏など他宗の多くは、今もこれに類した教えを、あたかも真実であるかのように説いているのです。

けれども、まことの真実の教えである本門法華経の教えは前述の如くなのです。これをどのように理解すればよいのでしょう。

私にとって、このことを自分なりに納得させてくれる助けとなったのは、染織家の志村ふくみという女性が、その著書の中に記した自らの経験を通しての感懐の言葉でした。

○幹にこそある花の色

染織家というのは、草や木から(多くは煮出して)取り出した自然の染料で天然の糸を染め、その糸で布などを織る人のことですが、志村さん(現・人間国宝)は、花を咲かせる前の三月の桜の枝や幹から染まった桜色が、花の後の九月の桜の枝からは染まらなかった経験を引いて、その著『一色一生』([いっしょくいっしょう]求龍堂刊。現在は講談社文庫からも出ています)に次のように記しています。

少し長くなりますが引用します。「その時はじめて知ったのです。桜が花を咲かすために樹[き]全体に宿している命のことを。一年中桜はその時期の来るのを待ちながらじっと貯(た)めていたのです。

知らずしてその花の命を私はいただいていたのです。それならば私は桜の花を、私の着物の中に咲かせずにはいられないと、その時、桜から教えられたのです。

植物にはすべて周期があって、機を逸すれば色は出ないのです。たとえ色は出ても、精ではないのです。花と共に精気は飛び去ってしまい、あざやかな真紅や紫、金黄色の花も、花そのものでは染まりません。

友人が桜の花弁ばかり集めて染めてみたそうですが、それは灰色がかったうす緑だったそうです。

幹が染めた色が桜色で、花弁で染めた色がうす緑ということは、自然の周期をあらかじめ伝える暗示にとんだ色のように思われます。」(同書「色と糸と織と」の章の22頁)

そして次のようにも言っています。「ある時、私は、それらの植物から染まる色は、単なる色ではなく、色の背後にある植物の生命が色をとおして映[うつ]し出されているのではないかと思うようになりました。

それは、植物自身が身を以て語っているものでした。こちら側にそれを受けとめて生かす素地がなければ、色は命を失うのです。(中略)

ただ、こちらの心が澄んで、植物の命と、自分の命が合わさった時、ほんの少し、扉が開くのではないかと思います。

こちらにその用意がなく、植物の色を染めようとしても、扉はかたく閉ざされたままでしょう。」(同書19頁~20頁)

この志村さんの文章の中の「桜の花」を「果の仏」に、「花の前の幹」を「因の菩薩」に置きかえてみたらどうでしょう。

花はいくら美しく見えても、花弁そのものからは桜の色は染まらないのです。これは果の仏からは、直接にはみ仏の果報はいただけない。そうではなくて、「花が咲く前の幹」にこそ、糸を桜色に染める花のいのちがある。つまり「因の菩薩」の中にこそ、凡夫がこの身にそのまま移しいただくことができる本当の色「花のいのち」があるのです。

○「妙法の世界」は「いのちの世界」

妙法の世界は、客観的・科学的な因果の世界ではなくて、まさしく生きた「いのちの世界」なのです。だから、幹の中にこそ糸を染めることができる花の精華があるように、本因妙の菩薩行の中にこそ凡夫がいただくことができるみ仏の魂が息づいているのです。

また、植物のいのちを色として染めるためには、染める側に、素直な、そのままいただく心が必要で、そうでなくては精気のある色が発色しないように、また自分のいのちと植物のいのちとが一つに合わさって初めて自然な本当の染めが出来るように、凡夫が妙法をいただく際も、我(が)を捨てて素直に信唱させていただかなくては、御題目にこもります「み仏のいのち」もそのまま私どもに移し、いただくことができないのです。

開導日扇聖人は御指南に仰せです。「門祖曰、口に唱へ心に納(おさ)め、五字と信心と和合(わごう)すれば、行者即(そく)上行菩薩同様になりて、其身(そのみ)即宗祖大士(しゅうそだいじ)と同じやうに如来の御使となる処を、本因妙の上行菩薩、因の如来の即身成仏と申也との、五帖抄の御指南也。

忘るゝ事なかれ」(扇全8巻167頁)

「今末法下種(げしゅ)の時、本門の肝心上行所伝の題目を信行する人は、本地報仏(ほんじほうぶつ)、最無上(さいむじょう)の釈尊の本因妙の御位たる本化(ほんげ)上行菩薩と同体となるなり。これを本因妙、因の如来の即身成仏といふなり。」(扇全16巻62頁)

こうして、御指南を頂戴し、改めて当宗の教えに思いを致すとき、時間を超えて、たとえ本仏、釈尊、上行菩薩、日蓮大士と、お姿は異なっていても、しかもすべて全く同じ妙法のいのちの連鎖とでも申しあげる他ないこと、そして、私ども現在の凡夫も、上行所伝本因下種の御題目をいただくときは、同じみ仏のいのちがそのままいただけるのだということが、誠に有難く心に染み入ってくるのです。共々に素直な心で受持信唱させていただくことが大事大切です。

※志村さんの『色を奏(かな)でる』(ちくま文庫・C―14―1)も参考に読んでみてください。同書はかつて岩波カラーグラフィックスの『色と糸と織と』の原題でも出ていました。

- ⑩「教弥実位弥下」(きょうみじついみげ)の教え(2)

- 2013年5月9日(木)

―「一緒に入門」「できたてほやほや」の心で―

○「位弥下」の心と「一緒に入門」の心

先月は「『教弥実位弥下』の教え」の(1)ということで、その基本的な意味を学ぶため、日蓮聖人の『四信五品抄』の御文の一節をいただきました。もう一度簡単にまとめておけば、「度(ど)しがたい凡夫(ぼんぶ)を、何とかして救済し、成仏せしめんとのみ仏の慈悲の具体化したありよう」が「教弥(いよいよ)実なれば位弥下る」ということであり、次のような譬えを記しました。

「例えば、薬についていえば、軽い病気や怪我ならちょっとした売薬や消毒で十分対応できるし、体力や免疫力の高い人なら少々の疾病などはほおっておいても自分の力で治すことができる。ところが重病・重症ともなればそれなりの医療・投薬・手術などが必要になる。ましてや、難病や重篤な症状ともなれば、これは最高の対応が求められる。末法の衆生はいわば重病中の重病で、しかも自身の体力も気力も免疫力も最低の状態であるから、どうしても最高の薬・医療を施す必要がある、というわけです。」

末法のおたがいは、おしなべて三毒強盛(さんどくごうじょう)・罪根甚重(ざいこんじんじゅう)で、このままだと堕獄(だごく)するしかない定業(じょうごう)堕獄の凡夫ですから、これ以上下(した)はない救い難く、度し難い者(下根下機[げこんげき])ばかりなのです。ところがみ仏は、それを哀れに思い、何とかして救ってやりたいと大慈悲心をおこされ、そんな凡夫でも救うことができる力をもった最高の教えである御題目を与えてくださったわけです。

教(薬)が真実・最高であるからこそ定業堕獄の凡夫(重病人)をも救うことができる、末法の凡夫だからこそ最高の御題目を、というのが「教弥実位弥下」の教えから導かれる具体的帰結であり、言いかえれば、このことを明らかにすることが「教弥実位弥下」の教えの一番の目的なのです。

さて、先月号では「易しさ」も教弥実位弥下の大切な要件であり、「わずか五字・七字の御題目を信じ唱えるだけ」という当宗の修行の易しさも、教弥実位弥下の教えなればこそだといいました。それは体力・能力の低い者に難しく高度な技術の習得を強いることができないのと同じです。幼児を導くには、幼児でもできる方法が求められるわけで、そういう意味での易しさです。赤子(末法の凡夫)には、完全栄養食でありながらただ飲むだけでいい母乳(妙法)を、というのはそういうことなのです。

○「できたてほやほや」の心で導く

「易しさ」を大切にして他の人を導く、ということにつき、最近読んだ本で教えられたことがあります。『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)という「構造主義」の入門書です。

私は「構造主義」という哲学などについてここで説明しようとは思いませんから、それとは全く無関係に、気楽に読み進んでください。私がいわば目を開かれたのは、例えばその前書きです。次のようにあります。「何しろ『知らない』ことを調べながら書く自転車操業ですから、(中略)『ついさきほど、“あ、なるほど、そういうことね”と膝(ひざ)を打った』という『出来たてほやほや』の状態にあります。(中略)これは『地球の歩き方』を読むときには、現地に三代前から住んでいる人の情報よりも、さきほどそこを旅行してきたばかりの人の情報のほうが、旅行者にとっては『使い勝手がよい』というのと同じです。」〈同書「まえがき」13頁>

この書に対する書評も併せて紹介しておきます。実は、私がこの本を知ったのはこの書評によってなのです。「どの分野でも『入門書』は面白くない。それは書き手が一段高いところから読者に知識を与えているからだ。そこで著者はこう定義をする。『入門書』とは自分も知らなかったことを書く本。読者と一緒に入門しようというわけだ。そうなればどこがわかりにくいかわかるから、わかりやすく書けるし、読者と体験を共有できる。」(毎日新聞・平成14年8月4日「今週の本棚」渡辺 保・評)

この『寝ながら学べる構造主義』は文春新書の№251.平成14年6月20日刊で、著者の内田 樹(たつる)氏は現・神戸女学院大学文学部総合文化学科の教授。専門はフランス現代思想ですが、映画論や武道論等も研究している方ですから、もちろん素人ではありません。しかし、この本は本当に素人にも読み易く、しかも面白くて、何とも分かり易いのです。譬喩も沢山使用します。専門家として一段高いところから教えようとするのではなく、自分も同じ入門者として、ちょっと一歩先にやっと分かったこと、納得したことをそのまま記してくれる、それが「できたてほやほや」「共に入門」という心なのでしょう。「教弥実位弥下」は幼児にも分かり、実際にできる“易しさ”を要件とする、と申しましたが、その具体的な心、具体的なありようを教えてくれていると思うのです。例に『地球の歩き方』を挙げていますが、あれはプロではない、全くの素人が海外に旅して、その現地・現場での自分の苦労や失敗も含めて紹介し、だからこうすると上手(うま)く行く、こうしないと大変だといったことを記してくれていますね。ちょっとしたことが実際にはつまずきのもとになる、これがコツだ、ということがよく分かるわけです。

○お役中も「一緒に入門の心」を大切に

ご信心のことを教える際もこの心がほんとうに大切です。お役中も「私も一緒に入門するのよ」「私もこんなことがあって、こうしたらやっと上手くできたのよ」といった心や姿勢で他のご信者や新入信者さんを導く、「ほんの一歩先しか知らないけれど、それにまだまだ知らないことも多いけれど、私と一緒に頑張っていこうね」といったあり方が大切だと思うのです。

笑い話のようですが、ある先輩お教務さんが次のような実話を語ってくださいました。「毎日せめてお線香一本は自宅でいただきなさい」と教化親が教えたら、教化子がしばらくして「毎日教えられた通り、一本は線香を食べていますが、とてもそれ以上は食べられません」と答えて驚いた。あるいは「毎日必ずお看経(かんきん)をしなさい」と言ったところ、相手は「毎日換金(かんきん)せよとは何と大変な宗教だと思った」と、これも後になって告げた、等です。

これらは少し極端な例でしょうが、でも、私たちがもう「当たり前のこと」と思って何気なく使っている言葉の一つひとつが、相手には理解できていなかったり、誤解を招いていたりすることが結構あるものなのです。

本当の意味で「私も新人信者のつもりで」ということは、実際には余程の努力を要することだと存じます。「お看経をいただく」という最も基本的な言葉でさえそうなのです。

さらに言えば、自分でも本当にしっかりその意味や意義がわかっているか、実際に出来ているか、考えてみれば心もとない限りです。用語だけではありません。総じておたがいの信行生活全体、ご奉公の姿を「位弥下の心」でもう一度見直してみることも、お役中にとってとても大切なことではないでしょうか。

- イタリア紀行⑤~最終回~

- 2013年2月23日(土)

日も傾き夕食に出かけ、疲れを癒す食事の最中に、突然、妻が「サイフが無い」と言い出したのです。私にすれば、「パスポート」等が入っていたのではないかと心配で、家族中がレストランで大騒ぎになり、結局のところ小金とビサカードだけがサイフに入っていたとのこと、ピサの斜塔で買い物をした時に置き忘れたかスリに盗まれたかのどちらかです。

もうこうなると食事も喉を通りません。食事を早々に切り上げて一目散にホテルに直行、国際電話でカ-ド紛失届けをして、安堵の心に包まれますと、もういけません。疲労が一度に噴き出して、この日は家族そろって熟睡体制に入りました。

翌日は、香風寺フィレンツェ別院に集合し、まず、福岡御導師と別院の幹部の御信者方と口唱会をさせていただき、夜は福岡御導師並びに幹部の御信者方のお招きで、歓迎会を開いていただき、楽しいひとときを過ごさせていただきました。

次の日は、別院の御総講です。昨年、次男が別院に参詣させていただいて、イタリアの人達が御題目を唱える姿を見て「僕は感動した。」と言っていたのを思い出し、本当にイタリアの御信者方の御題目口唱は、真剣なものでした。福岡御導師の英語での御法門を、キィアッフィ良誓師がイタリア語に通訳し、真剣な眼差しで聴聞されていました。御内陣はヨーロッパ風のモダンな感じで、とても洗練されたつくりでした。

御総講が終わった夜、福岡御導師と家族4人で会食し、フィレンツェの名物Tボーンステーキ等をいただきながら、色々雑談をしてフィレンツェの夜は暮れていきました

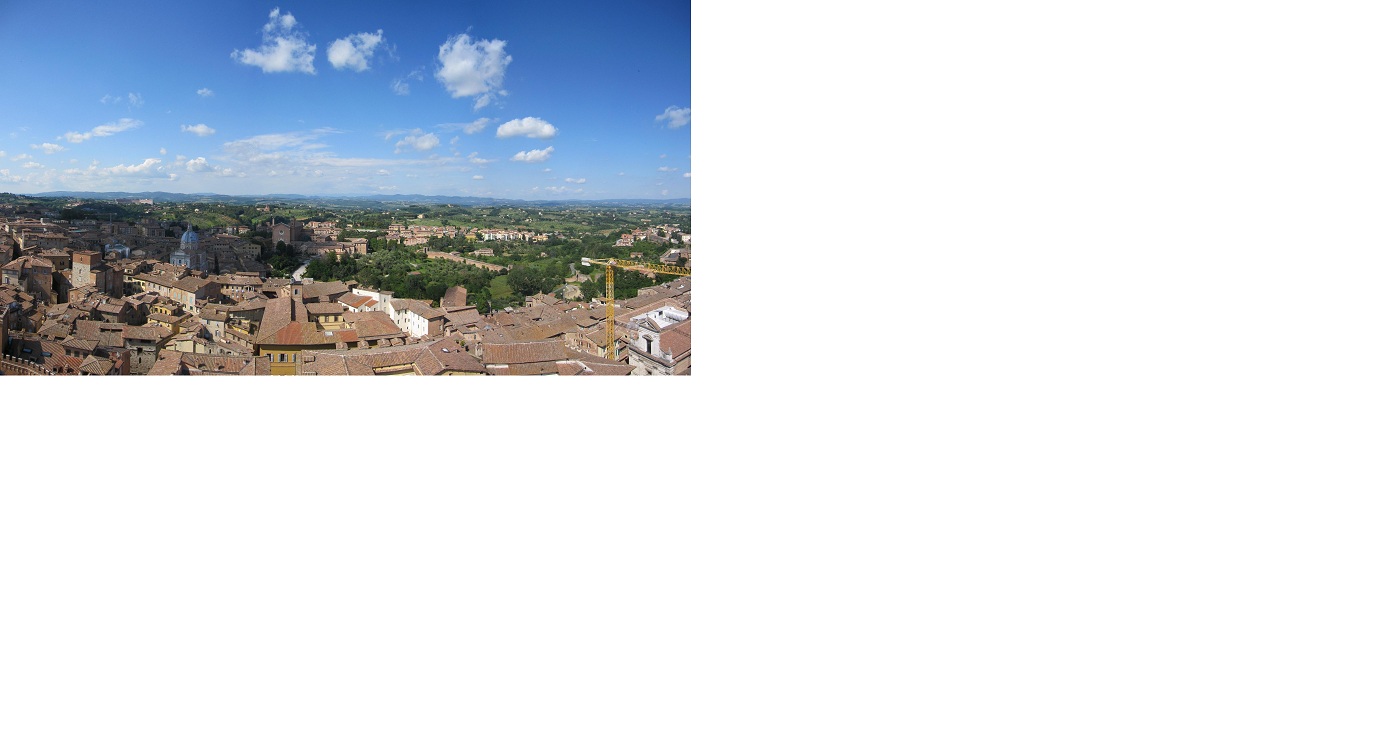

イタリアでの最後の日、フィレンツェと並び称される、トスカーナの古都シエナに約1時間バスで向かい、世界一美しいと言われるカンポ広場、ドゥオーモ、ガイアの泉、マンジャの塔、プブリッコ宮等を見学し、私達家族のイタリア旅行は終わります。最後に、私の一生に一度だけは行ってみたい国がイタリアでした。

今、思い出しますと15年前の家族旅行の時は、あんなに小さな子供達だったのに、今回の旅行で私達夫婦に、本当に気楽な日々を送らせてくれるまで成長した二人の息子達に「たくましさ」を感じると同時に、温かく迎えていただいた福岡御導師をはじめフィレンツェ別院の御信者方に感謝の気持ちをいだきながら、日本への帰路につきました。グラッテェ!

平成26年に団参が有るそうです。一生の思い出にイタリアお出かけになられてはいかがでしょうか?文中の「イタリア・イタリア」との言葉のニュアンスは「大らかな」と言う意味で受け止めていただきます様にお願いいたします。 ―おわり―(R・K)

チャオ!

《平成26年に香風寺イタリア・フィレンツェ別院にて講有巡教が奉修されます。ぜひ皆さんお参詣しましょう!!》

佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826

COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.